What's New

Nippon Craft Funding「ことみえ」 無料での動画コンテンツの検証先事業者募集を開始!⇒おかげ様で締め切らせていただきました。

Our Philosophy

BUSが考えるブランディング

ブランディングや広告活動の一番大事なこと

それは“存在理由の明確化”だと考えています。

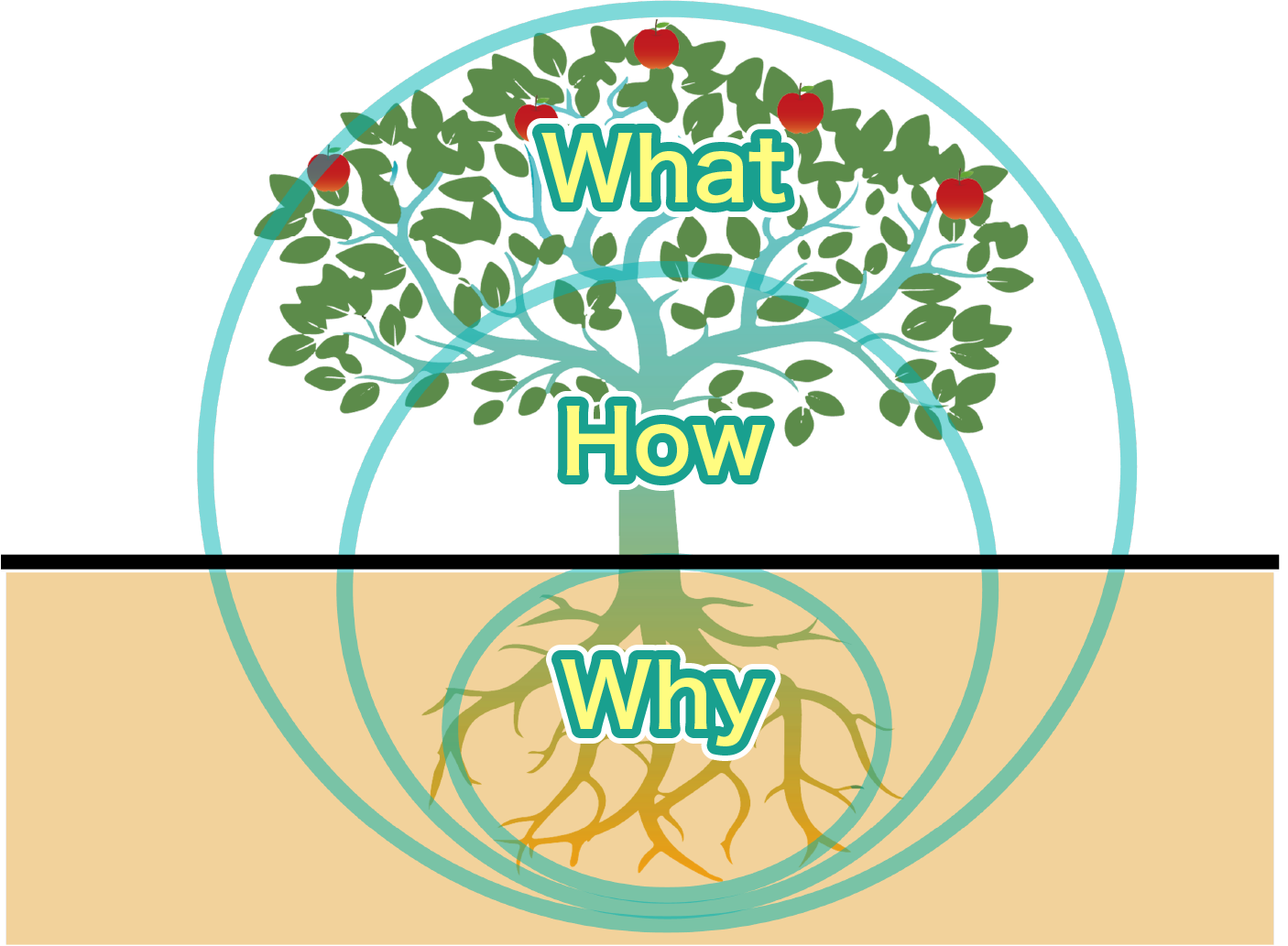

マーケティング・コンサルタントのサイモン・シネックはゲームチェンジに成功したチームには必ず核心に、「Why(なぜ)?」があることを突き止めました。この考えはゴールデンサークルと呼ばれていて、極めてシンプルな構造で説明されます。このゴールデンサークルにBUS独自の解釈を加えたものが下記の図です。

◎葉や果実の部分は、具体的に表現されて消費者に認知される部分の「What(何を)?」を、

◎中央の幹の部分は、そこに至るまで過程や方法の部分で「How(どのように)?」を、

◎そして目には見えない根の部分が、木自体が存在するために最も大事な部分である「Why(なぜ)?」を、それぞれ表しており、この根(Why)⇒幹(How)⇒葉や果実(What)の順に醸成していくのがBUSのブランディングの考え方です。

企業やサービス・商品に必ず”存在理由”があります。その「Why(なぜ)?」を一緒に伴走しながら発掘し育成します。そして、企業だけではなく人と社会にも貢献していきます。

それが我々BUSの想いです。

Our Works

BUSの3つの事業について

広告事業

ブランディング事業

ことみえ事業

1.Branding

-ブランディング事業-

企業及びサービスや商品の“存在理由”=「Why」を一緒に発掘し、ブランディング構築に向けたメイキングしていきます。

| ブランディングストーリー開発 | 存在理由の発掘/ものがたり設計 |

| 各種ブランドネーミング開発 | 企業名称/商品名称/サービス名称 |

| ブランドロゴ開発 | 企業ロゴ/商品ロゴ/サービスロゴ |

| ブランドステートメント開発 | スローガン/ビジョン/クレド |

| 商品開発サポート | コンセプト設計/ペルソナ設定 ストーリー設計/パーセプション設計 等 |

2.Advertisement

-広告事業-

広告戦略に必須であるリサーチ〜企画〜制作、そして各所メディアプランニング・運用をワンストップで展開します。

- マーケティングリサーチ

- 競合分析

- クリエイティブ・ディレクション

- アート・ディレクション

- グラフィックデザイン

- 商品パッケージデザイン

- WEB制作

- 映像制作

- メディアプランニング

- 各種SNSプロデュース・制作・運用代行

3.Cotomie

-ことみえ事業-

広告業界に長年従事して感じたこと。

一時的にブームになっては消えていくものがある一方で、地域において長い歴史と伝統を持ちながらも終焉の危機に瀕した存在もあることです。

本当に大切なものとは?誰のために存在するのか?

事業が持続していくためには、受け継がれた技や想いがあり、社会に役立つことで必要とされたから。

こうした日本独特の文化に裏打ちされた事業を100年先にも持続可能にするため地域の課題解決に挑みたい。

100年、希望を灯す力になろうと思う。

ひと、もの、こと。 確かな価値が乗り入れることで 情報が交差する新しいターミナル。

それが「ことみえ」です

代表者について

当時急成長中のドラッグストアを15年ほど担当する中で、広告、ブランディング、商品開発等を行う。その後消費財系の企業を中心に様々な仕事を通じて、独自の考えをつくり、2014年に広告代理店を退社。同年東京都中央区日本橋に株式会社BUSを創業し現在に至る。

About Us

| 社名 | 株式会社BUS |

| 代表取締役 | 出口 剛 |

| 専務取締役 | 梶田 正樹 |

| 社外取締役 | 蛭沼 豊 |

| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1-10-2 近甚ビル4階 |

| 設立 | 2014年10月28日 |

| 資本金 | 3,065万円(2023年1月末現在) |

| 取引銀行 | みずほ銀行 日本橋支店 三菱UFJ銀行 日本橋中央支店 第一勧業信用組合 東銀座支店 東京シティ信用金庫 本店 興産信用金庫 人形町支店 |

アクセス

東京都中央区日本橋本町1-10-2 近甚ビル4F

TEL:03-3527-9683

FAX:03-3527-9684

URL:https://www.bus3.co.jp

Mail:info@bus3.co.jp

Contact Us

仕事のご依頼/取材/講演会ご依頼は「info@bus3.co.jp」まで

Copyright © BUS All rights reserved